立法院財政委員會要求金管會、財政部、兆豐銀行做專案報告,提供兆豐紐約分行與巴拿馬箇朗分行間共76名法人戶,合計174筆可疑交易的客戶名單和匯款紀錄,追查到底誰在洗錢。同時,金管會將兆豐銀行包括前董事長蔡友才在內的6名高階主管解職,財政部並責成兆豐銀行對公股董事進行民事求償。行政院督導小組則表示將追究金管會、財政部相關首長之責任,而導致金管會前任主委曾銘宗赴監察院告發。一時之間,火光四射,民眾不僅目不暇給,也不知道如何看待兆豐銀案。

首先,立法院財政委員會有無必要介入兆豐銀客戶是否涉及洗錢的調查呢?依據《洗錢防制法》之規定,兆豐銀客戶如有涉及洗錢行為中任一行為,均已觸犯刑事責任,依權力分立原則,宜由檢調及司法機關介入調查,立法院財政委員會似乎是「黑卒吃過河」,並無必要。關於這一點,司法院大法官會議第585號解釋文早已清楚說明,立法院的國會調查權其個案調查事項之範圍,不能違反權力分立與制衡原則。

其次,財政部責成兆豐銀對公股董事蔡友才進行民事求償,以及兆豐銀以蔡友才、吳漢卿在NYDFS調查時,輕忽未盡善良管理人責任,致遭罰款,而對其等求償57.1億元,是否擊中問題要害?要知,《洗錢防制法》之主要目的在防止犯罪所得者洗錢以及恐攻者資助恐攻行動,是對各該行為人以刑法相繩;而為求能發現這些洗錢行為,《洗錢防制法》也要求金融機構對可疑帳戶及交易,甚至只要是大筆金額之交易應申報,如未申報,金融機構即可被行政裁罰,而此並非犯罪行為。

至於金融機構的申報制度,依《公司法》規定,董事會當負有依照法令執行業務的責任,如兆豐銀董事會未建立申報制度,董事會當負全責,不是僅董事長個人負責;如董事會已建立申報制度,則僅涉及第一線之執行人員未申報及稽查人員未確實稽核,此為兆豐銀被處罰之主因,其主要違規者為執行人員而不是董事會,更不是董事長個人,所以財政部要求對公股董事求償,並未切中要害。而兆豐銀以董事長、總經理輕忽NYDFS的調查,對其求償57.1億元,亦屬責任追究混淆。

同樣的道理,行政院督導小組以金管會、財政部未盡到督導稽核的責任,要追究金管會、財政部首長之責任,似乎也過頭了,因為督導稽核的工作是屬於事務官的責任,而不是首長的工作,執行政策的事務官責任與負責制定、參與政策形成之政務官責任完全兩異。

政府事實上應利用這個機會釐清並強化事務官之責任,以及其與政務官責任之分野,建立起正確的法制觀念和完善的文官體制,讓此事件所涉及的事務官及前後任政務官皆知其當負之責任,就不用有人急著去監察院告發,要求釐清真相。進退有據,依法而行,才是法治社會。

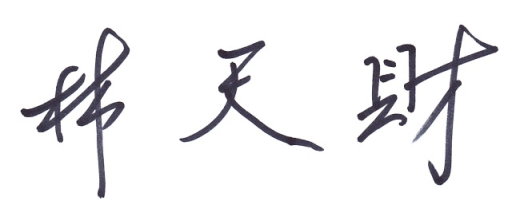

本文章刊登於中時電子報林天財:http://opinion.chinatimes.com/20160925003770-262105

近期留言